0 引 言

随着生态文明建设的快速推进,优先利用绿色雨水基础设施来解决城市雨洪问题,已经成为城市可持续发展的重要策略。目前,绿色雨水基础设施规划设计中常出现设施规模与实际目标不匹配、组合设施选择过于单一或不合理等问题,并且在海绵城市评价中也缺乏能够便于操作的简化方法。究其原因,主要有以下几个方面:1)绿色雨水基础设施类型多,每种设施的适用条件、结构、原理及功能都不尽相同,且不同设施对雨水径流体积、径流峰值、径流污染等方面的控制效果皆有所不同,通过合理的规划和设计确定方案和规模难度大。2)绿色雨水基础设施相对于其他水处理设施其布局形式较为分散,且规模较小,本可以根据控制目标、场地条件选择多种设施的组合方案,但目前仅通过透水铺装率或下沉式绿地率等指标确定规模的方法并不完全合理和科学。3)海绵城市建设效果评价工作中也缺乏相对简化且快速准确的方法对其有效性进行评估。因此,如何合理进行绿色雨水基础设施规划设计布局,快速评估设施及项目的有效性,是目前我国海绵城市规划建设及评估工作中亟须解决的问题之一。

本文提出了通过对典型的绿色雨水基础设施海绵当量“归一化”的方法,设定以海绵当量为度量绿色雨水基础设施的基本单位,以径流体积当量为例,通过海绵当量可将不同设施的效果转化为统一度量的单位面积径流体积控制,从而便于海绵城市规划设计和评估。

1 绿色雨水基础设施规划设计存在的不足

绿色雨水基础设施(green stormwater infrastructure, GSI),泛指用于雨水管理领域内的各种绿色生态设施[1]。与传统雨水管道直接收集排放不同,GSI从雨水的产流、汇流、输送及排放链的各环节对雨水进行全过程控制,在每一个环节尽可能减少径流的产生、降低径流的污染及提高雨水的综合利用效率,可依据这个过程对GSI进行分类。典型的GSI可分为源头减排设施、转输过程控制设施和末端集中控制设施3类,主要包括:1)源头减排:绿色屋顶、渗滤树池、雨水罐/桶、下沉式绿地、雨水花园、渗透铺装等;2)过程控制:植草沟、生态沟渠等;3)末端控制:景观水体、雨水塘、雨水湿地、多功能调蓄设施等[2]。

源头减排绿色雨水基础设施作为城市雨水系统的重要组成部分,对恢复与构建城市良性水循环、保护生态环境起着至关重要的作用。在我国海绵城市建设开展初期,一些标准规范或专项规划中明确指出应满足的源头减排设施规模的细化指标,如下沉绿地率或透水铺装率等。此法有利于简化设计和项目验收考核,在很大程度上对海绵城市理念推广应用起到了推动作用,但其弊端是未考虑因地制宜的原则,往往没有按问题导向进行设计,方案未必是最优的。究其原因,由于绿色雨水基础设施种类较多,设施的控制效果及适用条件不一,若规划或设计局限于应用某几种特定设施,将使得方案虽然能够满足既定指标,但存在设施过于单一或未考虑场地适用条件等问题。如北京市《雨水控制与利用工程设计规范》规划指标中规定:1)新建工程硬化面积达2000 m2及以上的项目应配建雨水调蓄设施,具体配建标准为:每千平方米硬化面积配建调蓄容积≥30 m3的雨水调蓄设施;2)凡涉及绿地率指标要求的建设工程,绿地中至少应有50%用于滞留雨水的下沉式绿地;3)公共停车场、人行道、步行街、自行车道和休闲广场、室外庭院的透水铺装率≥70%等[3]。这些规定限制了雨水调蓄设施、下沉式绿地及透水铺装设施的比例,如简单地按此规定确定方案,可能存在未考虑其目标合理性及限制因素等情况,错失了多种优化方案组合的可能性等。

事实上,应合理地将项目所确定的目标年径流总量控制率对应的设计降雨量,转化为设施源头减排的径流控制体积,再分析其体积控制、峰值流量控制、污染物控制等目标的达成度,再结合项目的突出问题、场地条件、景观要求等因素综合确定其优化方案。

2 海绵当量概念的提出与分析方法

2.1 海绵当量概念的提出

海绵当量是以不同绿色雨水基础设施中指定单位量的设施控制效果(径流体积、径流峰值、径流污染等)为基准,其他设施控制效果与之相比,具相当的量值,例如在源头设施中生物滞留措施是最具代表性也是最常用的设施,以生物滞留设施作为一个研究单位,其他设施的海绵当量是通过把该设施的控制能力(如径流体积、径流污染总量等)与生物滞留设施的比值换算后得出其当量,这种方法可把不同设施的控制效果标准化[4]。

采用海绵当量作为计量方式是为了构造一个合理的框架,以便对典型的绿色雨水基础设施所达到的相应控制目标进行定量化。借助海绵当量的概念,根据雨水径流控制设施的功能不同,可将海绵当量进行细化分类,如径流体积控制当量、径流污染控制当量等,从而提出一种新的设计及评价方法,使方法与结论更加直观,易于理解,便于应用。

2.2 径流体积控制当量的分析方法

在海绵城市建设的多个控制目标中,径流体积控制是核心,雨水年径流总量控制率这一核心控制指标也是基于径流体积控制来实现;体积控制亦会间接地削减径流污染总量和径流峰值流量,当然其相应的当量计算也会更加复杂[5]。为便于理解,本文以径流体积控制当量为例进行分析。

径流体积控制当量是以年径流总量控制率目标下指定单位量的绿色雨水基础设施所控制的径流体积为基准,其他绿色雨水基础设施与之相比,具相当的量值。1 m2下沉式绿地径流体积控制的体积和0.4 m2的生物滞留实施径流体积控制的体积相当,则下沉式绿地的径流体积控制当量值是0.4。径流总量控制目标的实现途径主要包括雨水下渗减排和直接集蓄利用,主要技术措施有渗透技术和储存技术,包括透水铺装、下沉式绿地、生物滞留设施、雨水罐等源头分散式的小型设施,以及相对末端集中式的大型设施,如渗透塘、湿塘、雨水湿地及蓄水池等各类调蓄设施等[6]。因此,以特定的绿色雨水基础设施所控制的径流体积作为当量的转化媒介,在典型构造前提下的其他设施能够控制的径流体积进行当量换算,以核算设施及项目的年径流总量控制率所对应的径流体积是否达到目标值,其数学表达式见式(1):

![]()

(1)

式中:Nvi为绿色雨水基础设施i的径流体积控制当量;Vi为绿色雨水基础设施i的单位面积的径流体积控制量,m3;V0为生物滞留设施的单位面积的径流体积控制量,m3。

现以计算单位面积下沉式绿地径流体积控制的规模为例,并以单位面积生物滞留设施径流体积控制的体积为基准,在典型构造前提下的其他设施所控制的径流体积进行研究和测算。

若单位面积生物滞留设施的径流体积的控制规模约为0.5 m3,单位面积下沉式绿地的径流体积控制规模约为0.2 m3,即1 m2下沉式绿地径流体积控制的体积和0.4 m2的生物滞留设施径流体积控制的体积相当,则下沉式绿地的径流体积控制当量值是0.4。事实上,径流体积控制当量也可用其他表达方法,如可用每种设施的单位径流体积所需的面积(m2/m3)或设施单位面积所能控制的径流体积(m3/m2),见表1。

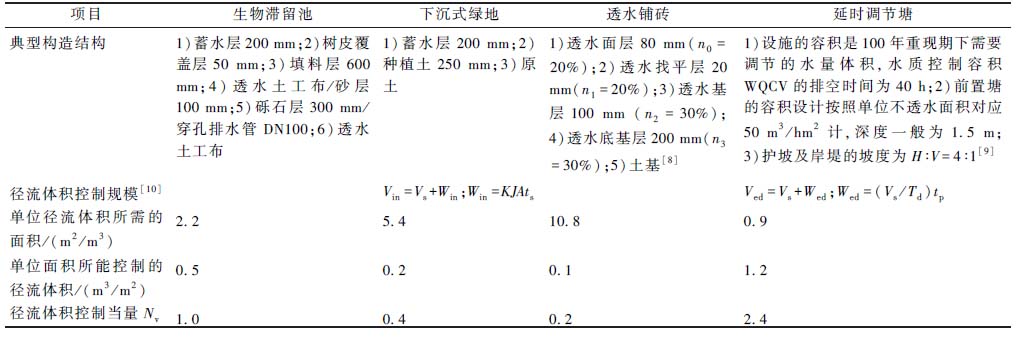

表1 4种典型设施径流体积控制当量换算关系举例

Table 1 Examples of equivalent conversion of runoff volume control in four typical installations

项目生物滞留池下沉式绿地透水铺砖延时调节塘典型构造结构1)蓄水层200 mm;2)树皮覆盖层50 mm;3)填料层600 mm;4)透水土工布/砂层100 mm;5)砾石层300 mm/穿孔排水管DN100;6)透水土工布1)蓄水层200 mm;2)种植土250 mm;3)原土1)透水面层80 mm(n0=20%);2)透水找平层20 mm(n1=20%);3)透水基层100 mm (n2=30%);4)透水底基层200 mm(n3=30%);5)土基[8]1)设施的容积是100年重现期下需要调节的水量体积,水质控制容积WQCV的排空时间为40 h;2)前置塘的容积设计按照单位不透水面积对应50 m3/hm2计,深度一般为1.5 m;3)护坡及岸堤的坡度为H∶V=4∶1[9]径流体积控制规模[10]Vin=Vs+Win;Win=KJAtsVed=Vs+Wed;Wed=(Vs/Td)tp单位径流体积所需的面积/(m2/m3)2.25.410.80.9单位面积所能控制的径流体积/(m3/m2)0.50.20.11.2径流体积控制当量Nv1.00.40.22.4

注:Vin为渗透、渗滤及滞蓄设施的径流体积控制规模,m3;Vs为设施有效滞蓄容积,m3;Win为渗透与渗滤设施降雨过程中的入渗量,m3;A为有效渗透面积,m2;J为水力坡度;K为土壤或人工介质的饱和渗透系数,m/h;ts为降雨过程中的入渗历时,h;Ved为延时调节设施的径流体积控制规模,m3;Wed为延时调节设施降雨过程中的排放量,m3;Td为设计排空时间,h;tp为降雨过程中的排放历时,h。

3 典型绿色雨水基础设施海绵当量转换关系

绿色雨水基础设施当量不仅适用于源头减排设施,并且适用于过程控制和末端调蓄设施在内的全过程雨水控制系统的规划设计及评估。本文重点以较为常用的4种典型绿色雨水基础设施为例,介绍海绵当量的转化及应用,分别是生物滞留设施、下沉式绿地、透水铺装和延时调节设施,并选取生物滞留设施作为参照基准,对其他3种设施的海绵当量进行换算。

3.1 径流体积控制当量的换算

在绿色雨水基础设施规划、建设过程中,以径流总量控制为目标时,通过计算单位汇水面积所需绿色雨水基础设施的有效调蓄容积,核算年径流总量控制率目标[7]。径流体积控制当量主要使用容积法进行换算。对径流体积控制当量的换算在4种典型的结构构造中进行。以北京地区为例,根据85%的年径流总量控制率目标,对应的设计降雨量为33.6 mm,为实现此目标,采取相应的雨水源头控制措施,其径流体积控制主要与设施的有效滞蓄容积及入渗量有关,以生物滞留设施为当量换算其他设施见表1,则以透水铺砖和下沉式绿地、延时调节设施为研究对象可得到如下关系。

3.2 径流污染控制当量的换算

考虑到径流污染物变化的随机性和复杂性,径流污染控制目标一般通过径流总量控制来实现,并结合监测场降雨中污染物的平均浓度和绿色雨水基础设施的污染物去除率确定。其中,年SS总量削减率的计算方法为:年SS总量削减率=年雨量控制率×源头减排设施对SS的平均削减率。城市或开发区域年SS总量削减率,可通过不同区域、地块的年SS总量削减率经年径流总量(年均降雨量×综合雨量径流系数×汇水面积)加权平均计算得出[6]。径流污染控制当量则通过对各种绿色雨水基础设施的体积控制当量与之对应的SS总量削减率加权平均计算得出。

4 北京城市典型片区绿色雨水基础设施规划应用

4.1 典型片区规划设计的用地分析

对片区或项目的当量分析,应首先选择某一设施当量作为“参照基准”,将待分析设施按照预定指标体系进行指标分解,将单一性能表示为标准参照的相当量,然后再逐次综合,直到得出综合结论。主要步骤如下:1)确定径流控制目标;2)选择标准参照设施;3)典型绿色雨水基础设施的海绵当量转化;4)列出达标目标组合关系,并给出不同设施规模组合方案;5)根据场地类型、空间大小、土壤渗透性、地下水位等特点,以及经济性对比确定最佳绿色雨水基础设施的规划设计方案。

鉴于径流峰值控制和污染控制等目标大多,可通过径流总量控制实现,因此绿色雨水基础设施通常选择径流总量控制作为首要控制目标。本文以北京1 km2的居住区基本单元为概化研究对象,根据海绵城市建设的要求,对项目中所采用的典型设施海绵当量进行计算,最终核算是否达到年径流总量控制率目标。

在GB 50180—2018《城市居住区规划设计标准》中,以居民步行10 min可满足其基本物质与生活文化需求为原则划分的居住区范围,一般是由城市干路、支路或用地边界线所围合,居住人口规模为15000~25000人(5000~8000套住宅),配套设施齐全的地区。根据城市居住区规划设计标准对典型绿色雨水基础设施规划进行用地范围选取,以1 km2为居住区基本单元[11]。根据一般居住区的用地标准,主要分为住宅用地、公建用地、道路用地和公共绿地4项用地,其中,绿地面积占比30%,主要包含7.5%~18%的公共绿地及其他附属绿地;道路面积占比15%,主要包含居住区道路、小区路、组团路及非公建配建的居民汽车地面停放场地;建筑部分的面积占比55%,主要包含住宅建筑和公共建筑2部分。

4.2 典型绿色雨水基础设施的换算

通过对居住区海绵城市设计下垫面分析和设施技术对比,该居住区年径流总量控制率为85%,对应的设计降雨量H=33.6 mm,利用容积法对1 km2进行计算,见表2。

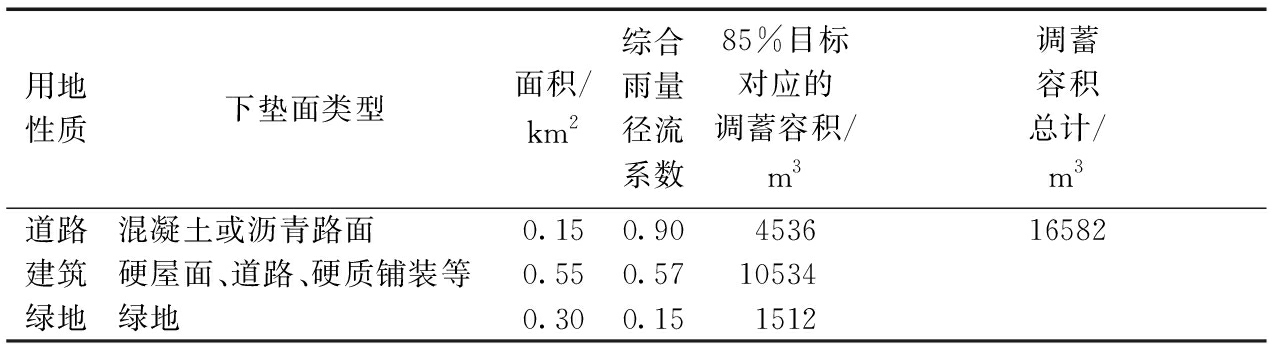

表2 1 km2居住区不同下垫面对应的调蓄容积

Table 2 The storage volume of different underlay in a 1 km2 residential area

用地性质下垫面类型面积/km2综合雨量径流系数85%目标对应的调蓄容积/m3调蓄容积总计/m3道路混凝土或沥青路面0.150.90453616582建筑硬屋面、道路、硬质铺装等0.550.5710534绿地绿地0.300.151512

由表2可知:1 km2居住区的年径流总量控制率85%目标下需要控制的总容积为16582 m3,通过运用径流体积控制当量的换算方法,以生物滞留池为基准,分别对下凹绿地、透水铺砖、延时调节塘为例进行逐一计算,根据表1中典型设施结构构造,生物滞留池为单位当量Nv0=1,下凹绿地海绵当量Nvg=0.4,透水铺砖海绵当量Nvb=0.2,延时调节塘海绵当量Nvr=2.4,以其中2种或3种设施组合为例,并计算出多种不同设施面积的组合方案的径流体积控制规模结果见表3。

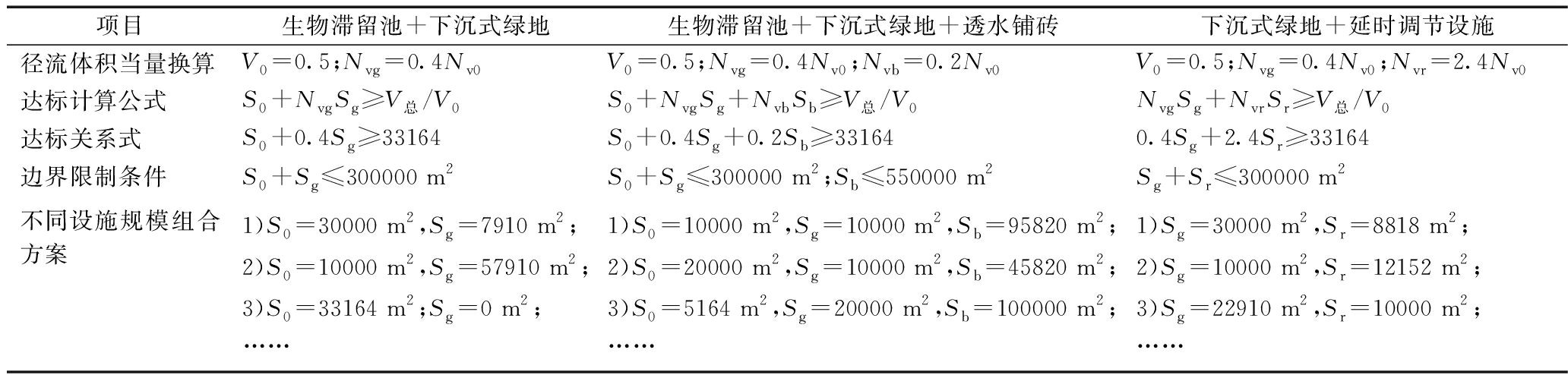

表3 不同组合方式的绿色雨水基础设施的方案计算应用

Table 3 Calculation application of different GSI combination schemes

项目生物滞留池+下沉式绿地生物滞留池+下沉式绿地+透水铺砖下沉式绿地+延时调节设施径流体积当量换算V0=0.5;Nvg=0.4Nv0V0=0.5;Nvg=0.4Nv0;Nvb=0.2Nv0V0=0.5;Nvg=0.4Nv0;Nvr=2.4Nv0达标计算公式S0+NvgSg≥V总/V0S0+NvgSg+NvbSb≥V总/V0NvgSg+NvrSr≥V总/V0达标关系式S0+0.4Sg≥33164S0+0.4Sg+0.2Sb≥331640.4Sg+2.4Sr≥33164边界限制条件S0+Sg≤300000 m2S0+Sg≤300000 m2;Sb≤550000 m2Sg+Sr≤300000 m2不同设施规模组合方案1)S0=30000 m2,Sg=7910 m2;2)S0=10000 m2,Sg=57910 m2;3)S0=33164 m2;Sg=0 m2;……1)S0=10000 m2,Sg=10000 m2,Sb=95820 m2;2)S0=20000 m2,Sg=10000 m2,Sb=45820 m2;3)S0=5164 m2,Sg=20000 m2,Sb=100000 m2;……1)Sg=30000 m2,Sr=8818 m2;2)Sg=10000 m2,Sr=12152 m2;3)Sg=22910 m2,Sr=10000 m2;……

注:V0为单位面积生物滞留池设施径流控制体积;S0为生物滞留池设施面积;Sg为下沉式绿地设施面积;Sb为透水铺装设施面积;Sr为延时调节设施面积。

由表3可知:1 km2以径流总量控制为目标时,通过计算单位汇水面积上所需绿色雨水基础设施的有效调蓄容积,核算落实年径流总量控制率目标。在4种典型的结构构造中对径流体积控制当量的换算,使得绿色雨水基础设施规划设计中设施规模与实际目标对等,组合设施选用相对合理且便于方案调整。最后,可再结合场地类型、空间大小、土壤渗透性、地下水位等因素以及经济性对比结果,确定最佳方案。

5 结 语

海绵当量概念的提出及换算方法的应用便于海绵城市绿色雨水基础设施的规划、设计、验收、考核及监测评估。通过对典型绿色雨水基础设施进行海绵当量转化,可以在规划设计和评估时更直观地确定其合理规模,更便于结合实际情况进行设施的优化组合。海绵当量的应用可使得设施之间通过关键性指标之间的转化关系达到相对合理的判断,能够便于不同项目采用不同雨水基础设施的多方案选择,同时也适用于快速评估已建项目绿色雨水基础设施的有效性及其达标情况,对目前海绵城市建设中对设施选用及海绵城市评价具有较强的实用意义。

[1] Tracy Tackett Seattle. Seattle’s policy and pilots to support green storm water infrastructure [C]//2008 International Low Impact Development Conference. Washington: Environmental and Water Resources Institute of ASCE, 2008.

[2] 闫攀,车伍,赵杨,等. 绿色雨水基础设施构建城市良性水文循环[J]. 风景园林,2013(2):32-38.

[3] 北京市规划委员会.北京市质量技术监督局. 雨水控制与利用工程设计规范:DB 11/685—2013[S].北京,2006.

[4] 杨金田,王金南.中国排污收费制度改革与设计[M].北京:中国环境科学出版社,1998:9-139.

[5] 李俊奇,王文亮,车伍,等.海绵城市建设指南解读之降雨径流总量控制目标区域划分[J].中国给水排水,2015,31(8):6-12.

[6] 中华人民共和国住房和城乡建设部.海绵城市建设技术指南:低影响开发雨水系统构建(试行)[S].北京:中国建筑工业出版社,2014.

[7] 车伍,赵杨,李俊奇,等.海绵城市建设指南解读之基本概念与综合目标[J].中国给水排水,2015,31(8):1-5.

[8] 李俊奇,张哲,王耀堂,等.透水铺装设计与维护管理的关键问题分析[J].给水排水,2019,55(6):26-31.

[9] 葛裕坤,车伍,武彦杰,等.延时调节设施及其用于城市内涝和径流污染控制分析[J].中国给水排水,2015,31(24):5-10.

[10] 中华人民共和国住房与城乡建设部,国家市场监督管理总局.海绵城市建设评价标准:GB/T 51345—2018 [S].北京:中国建筑工业出社,2018.

[11] 中华人民共和国住房与城乡建设部.城市居住区规划设计标准: GB 50180—2018 [S].北京:国家质量技术监督局出版社,2018.