0 引 言

截至2017年,约5.766亿人口居住于中国农村地区,约占全国人口的41.48%[1],农村能源结构和能耗量关乎居民生活水平及环境质量。研究人员对京津冀[2]、东北[3]、西北平原[4]等区域及陕西[5]、江苏[6]、四川[7]等省份进行了调查研究,结果显示:农村长期以煤炭、薪柴为主导的能源结构造成了较高的温室气体和大气污染物排放,且取暖排放贡献率较高。清洁取暖政策的推行使北方农村地区的取暖模式和能源结构迅速转变,改善了空气质量,成为影响农村能源替代的又一典型案例。目前对清洁取暖的研究多关注政策解读[8]和空气质量改善[9],而对能源结构转型的研究不足,基础数据尚不健全。本文以鹤壁市为研究区域,采用入户调研的方式深入探究清洁取暖政策对农村能源结构的影响,核算基础能源数据,为下一步清洁取暖方案的制定提供数据支持及建议。

1 能源替代理论综述

Barnes等[10]对发展中国家的能源结构进行研究后提出了著名的“能源阶梯”理论。该理论指出家庭收入是推动家庭能源结构转变的主要因素,能源替代过程是随着收入的增加而呈线性上升的3个阶段。低收入家庭使用薪柴、秸秆、动物粪便等低品位的生物质燃料用以烹饪活动,较低的燃烧效率使得污染物排放量较高,危害室内外环境;收入上升使能源结构进入转型阶段,煤油、散煤和焦炭等转型燃料逐渐被用于烹饪、照明、取暖活动,能源类型与用途逐渐丰富。但在转型阶段,大气环境和室内卫生没有改善,散煤等燃料的燃烧导致CO2和污染物的排放增加;高收入家庭更倾向于选择更清洁、高效、昂贵的先进能源,包括电力和天然气等。丰富的能源类型满足了人们多样化的生活需求,更多用户购置用于出行的机动车和用于娱乐的电器设备,且环境显著改善。此外,该理论也阐述了当家庭获得更好的社会经济地位时,往往停止使用低成本、低效率和高污染的燃料,因为大多数居民认为更高效、昂贵的能源能够更好地证明家庭的地位[11]。

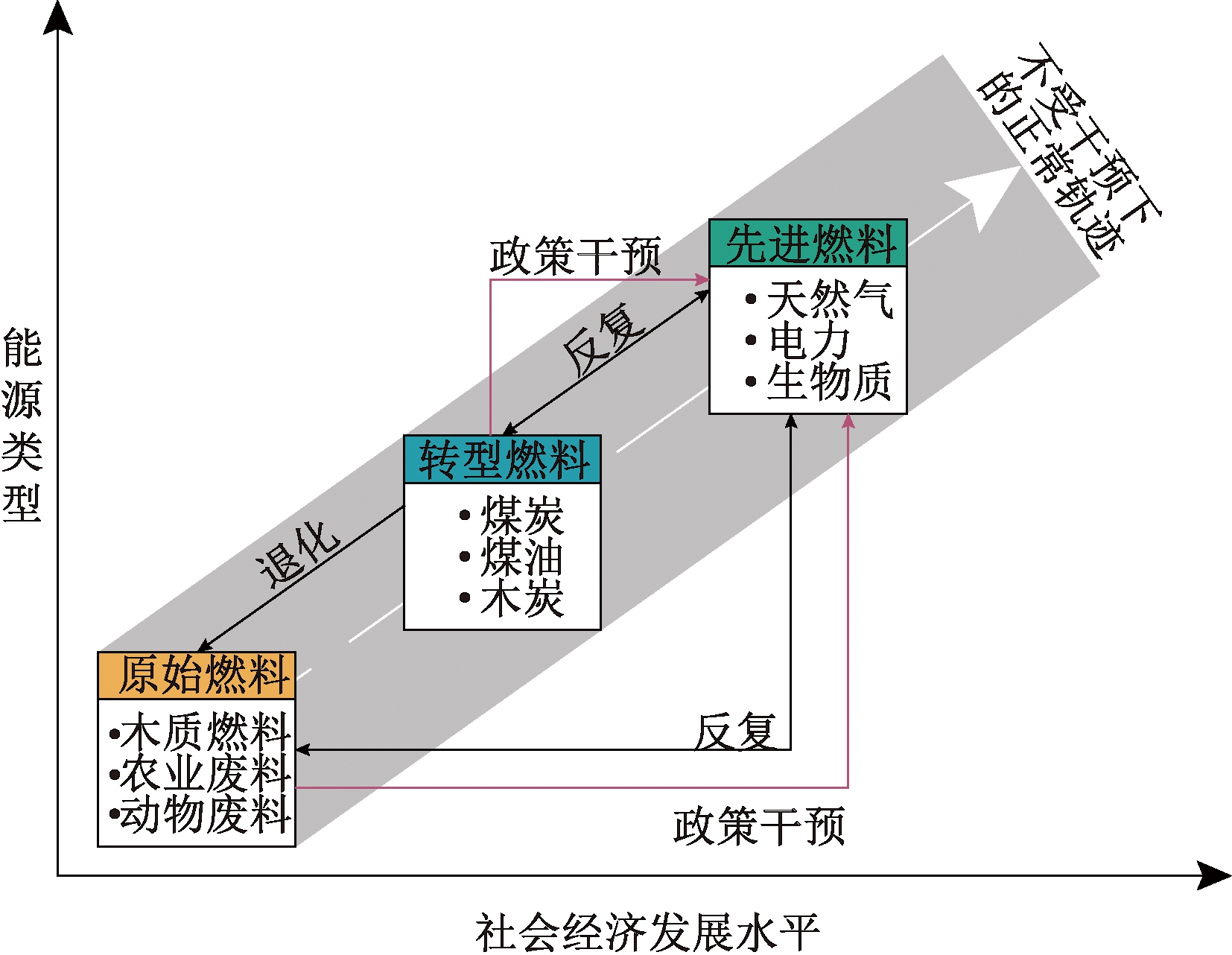

“能源阶梯”理论指出了收入是能源转型的决定性因素,阐述了能源发展各阶段的类型。但由于多种因素的影响,家庭能源消费会出现多次不完全替代[12],能源转换不是一个简单的替代过程,每个阶段都是不可分离的,会出现多种能源的重叠使用现象[13-14]。Masera等[15]提出的“能源堆积”理论阐述了能源的转化会出现多次不完全替代,能源结构的转变是漫长而受多种因素制约的复杂过程,图1显示了“能源阶梯”与“能源堆积”2个理论的含义与二者之间的关系。

图1 “能源阶梯”与“能源堆积”理论

Fig.1 The theory of energy ladder and energy stacking

国内外针对农村能源替代进行了诸多研究。在斯里兰卡郊区,政府最初推动农村使用液化石油气(LPG)代替传统的木柴,但价格的上涨导致居民无力承担LPG的费用,重新使用传统的木柴燃料[16];在尼日利亚,油价持续上涨使农村居民重新使用原始燃料[17];莫桑比克政府希望使用先进的能源替代木质燃料完成能源转型,但受限于多种因素这一转型过程进行的缓慢,木柴等原始能源与电力等先进能源堆积使用[18]。在我国昭通农村地区,生物质能源、电能、汽油以及太阳能等多种能源同时被用户使用[19]。农村能源的替代并非完全是由原始能源转变为先进能源的线性上升,在同一时期可能存在多种形式的能源结合使用,甚至先进能源也会因政策变化,价格浮动等多种原因而被弃用。

除了“能源阶梯”理论中的收入因素,能源结构也受到多种因素的影响,某些会极大促进能源替代的发展,一些也可能成为能源转型的阻力。部分影响因素归结于表1。在本研究中,清洁取暖政策对传统的能源结构带来显著改变,政策因素是本文研究的重点。

2 实验部分

2.1 研究区域

作为清洁取暖试点城市,2017年后鹤壁市采取了一系列清洁取暖措施,包括在热源侧推进清洁燃煤集中供暖、煤改气、煤改电,和在用户侧推进用户端建筑能效提升等。鹤壁市位于河南省北部,冬季平均温度低于0 ℃,取暖能耗是能耗总量的重要组成部分。全市共3区2县,20个乡镇,超过700个村庄。此次调研覆盖了全部20个乡镇,136个乡村(占鹤壁总村庄数的18%),1030户(占鹤壁农村总户数的3‰),大样本量结合广泛的覆盖区域保证了结果的全面性。

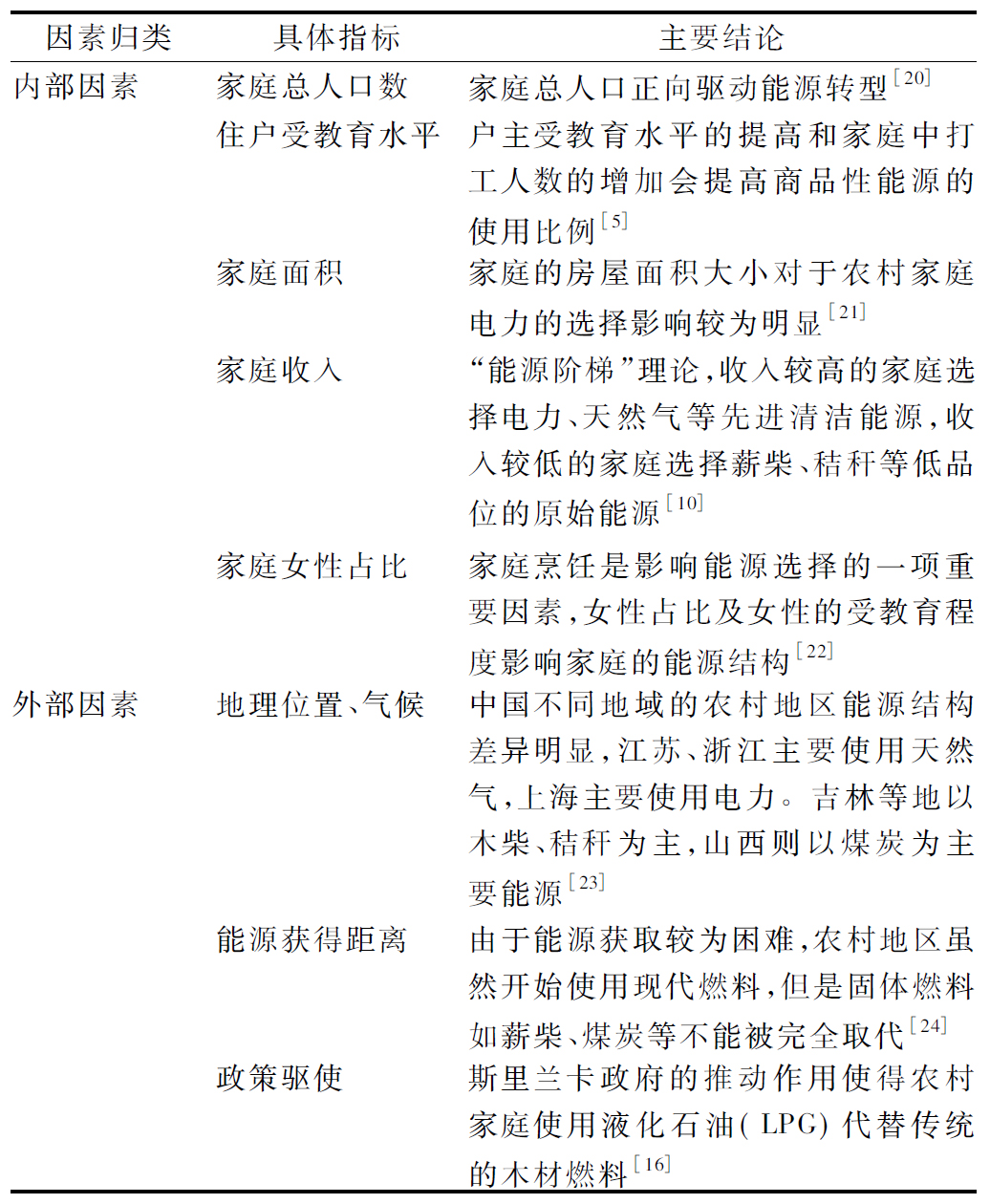

表1 能源转型的影响因素总结

Table 1 Summarize of the influencing factors in energy transformation

2.2 研究方法

采取座谈与入户问卷调研相结合的数据获取方式,进行了为期1周的实地调研。首先在乡镇层面上获取本镇的村庄名单和清洁取暖改造方案,了解宏观措施与补贴状况;随后,在村庄层面获取本村人口信息、经济状况、住宅节能改造、取暖方式比例和清洁取暖具体措施;最后,入户问卷调查获取了家庭更为细致的能源数据,包括能源类型、取暖方式、能耗量等。问卷共包含了55个问题,涵盖了基础指标、政策指标、能源指标三大类型。基础指标为调研对象和家庭成员的基本信息、清洁取暖改造情况、取暖季在家天数、建筑面积和取暖面积等;政策指标包括清洁取暖的意愿、支付意愿和建议等;能源指标包括农村家庭使用的能源类型、设备类型、消费量和价格等。

获取问卷后对数据进行处理,删除不切实及虚假数据,对于部分能耗量的默认数据,使用缴纳费用与能源单价的关系折算。设置清洁取暖前后的情景A、B,对比分析能源结构的变化状况。受到地理位置、经济状况、政府推行力度、村民满意度等条件的限制,各镇的具体实施措施有所区别,调研点覆盖农村、城乡接合部和城中村。通过本次调研基本摸清了鹤壁市农村清洁取暖的方式、进程及布局,获得了宝贵的一手资料。

3 结果与分析

3.1 能源消费类型

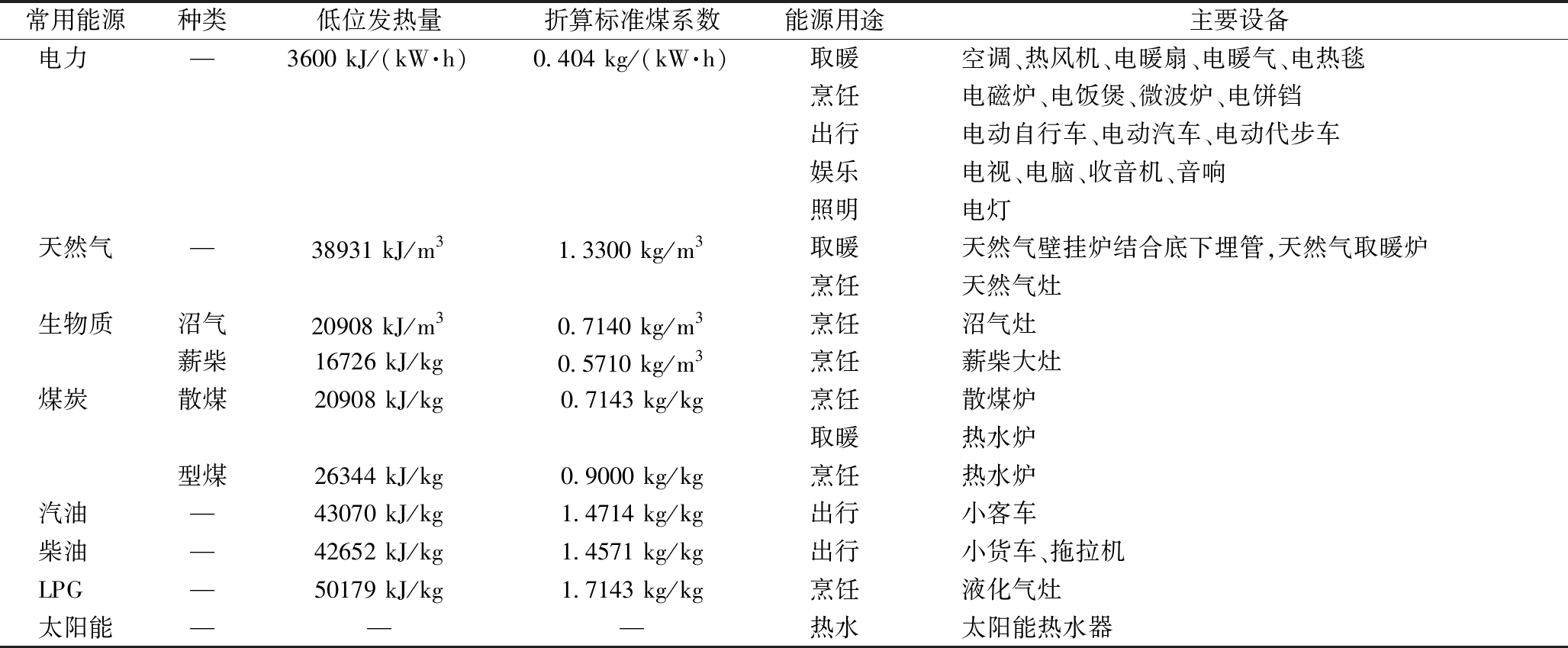

将全市农村地区目前全部能源消费类型、能源用途以及主要耗能设备总结于表2。

表2 鹤壁市农村地区能源消费类型、能源用途及主要设备

Table 2 The types, utiliation,and main facilities of energy consumption in rural area in Hebi

常用能源种类低位发热量折算标准煤系数能源用途主要设备电力—3600 kJ/(kW·h)0.404 kg/(kW·h)取暖空调、热风机、电暖扇、电暖气、电热毯烹饪电磁炉、电饭煲、微波炉、电饼铛出行电动自行车、电动汽车、电动代步车娱乐电视、电脑、收音机、音响照明电灯天然气—38931 kJ/m31.3300 kg/m3取暖天然气壁挂炉结合底下埋管,天然气取暖炉烹饪天然气灶生物质沼气20908 kJ/m30.7140 kg/m3烹饪沼气灶薪柴16726 kJ/kg0.5710 kg/m3烹饪薪柴大灶煤炭散煤20908 kJ/kg0.7143 kg/kg烹饪散煤炉取暖热水炉型煤26344 kJ/kg0.9000 kg/kg烹饪热水炉汽油—43070 kJ/kg1.4714 kg/kg出行小客车柴油—42652 kJ/kg1.4571 kg/kg出行小货车、拖拉机LPG—50179 kJ/kg1.7143 kg/kg烹饪液化气灶太阳能———热水太阳能热水器

电力、天然气、生物质、煤炭、汽油柴油、LPG和太阳能是农村地区消费的主要能源类型。烹饪主要消耗电力、天然气、液化石油气、煤炭、薪柴。取暖主要消耗电力、天然气、煤炭。清洁取暖政策使电取暖大量普及,并且部分村庄铺设了天然气管道,天然气也逐渐利用于居民的日常取暖,燃煤取暖仍存在但比例已显著降低,使用电厂、砖厂工业余热进行集中供暖的方式也在部分村庄可见。随着农村居民的生活水平日益提升,购买私家机动车出行和家用电器娱乐已成为诸多家庭的选择。生活质量提升的显著表现是能源消费类型的丰富和人均能耗量的增加。

3.2 能源结构与能源消耗量

3.2.1 各乡镇的能源结构

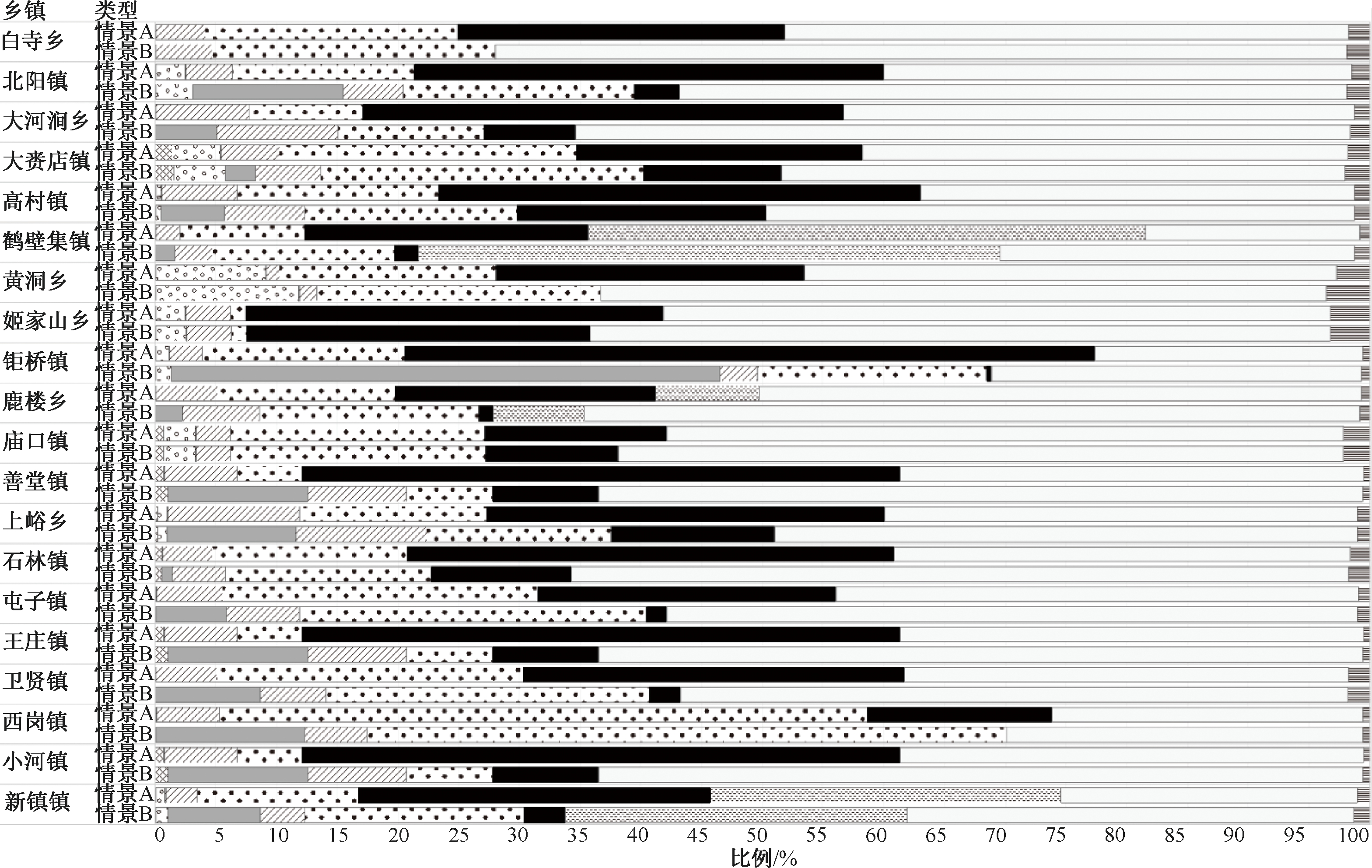

清洁取暖政策的推行不仅导致取暖方式的改变,更对能源结构产生直接影响。核算出20个乡镇各类能源折算标准煤后的消耗量,得到如图2所示的清洁取暖前后(情景A、B)各乡镇的能源结构比例图。

LPG;

LPG; ![]() 电力;

电力;  集中供暖;

集中供暖; ![]() 煤炭;

煤炭;  汽油;

汽油;  太阳能;

太阳能;  天然气;

天然气;  薪柴;

薪柴;  沼气。

沼气。

图2 鹤壁市20个乡镇能源结构比例

Fig.2 Energy structure of 20 villages and towns in Hebi

由图2发现:受地理、经济、政策等方面的影响,不同乡镇能源结构的变化具有差异性。但整体趋势表现为煤炭、薪柴消耗量占比减少,电力、天然气占比提升。“煤改电”、“煤改气”以及散煤以市场价回收政策使得全部20个乡镇的煤炭消耗量均出现大幅降低。其中,黄洞乡、西岗镇、白寺乡等地区已基本实现能源“去煤化”,鹿楼乡、屯子镇、鹤壁集镇的煤炭比例的下降幅度均超过了90%,在煤炭消耗占比最高的姬家山乡和高村镇也仅占全年能耗总量的28.25%和20.57%,受政策限制,未来煤耗量将持续降低。20个乡镇电力消耗占比均出现增长,电力已成为绝大多数乡镇的主导能源类型,平均占全年能耗量的53.3%。随着电取暖的普及和电设备的增多,未来电力消耗量仍呈上升趋势。部分乡镇已铺设天然气管道,并有固定的气源供应,使得天然气成为此类乡镇能源结构的组成部分,钜桥镇和西岗镇的天然气用量已分别占总量的45.16%和12.25%。但受限于铺设管道工程庞大,气源供应不足以及价格较为昂贵,农村地区天然气的消耗量在短期不会出现大幅度上升。汽油、柴油和LPG是农村地区能源结构的重要组成部分,经济状况的改善会使油品的消耗量增加;薪柴、沼气等生物质的用量较少,仅少数山区村庄仍使用薪柴烹饪,未来用量也将持续减少;此外,太阳能等清洁新能源已经被广泛应用于农户的日常生活,随着节能环保理念的深入,新能源的利用率将逐步升高。

3.2.2 全市农村地区能源结构

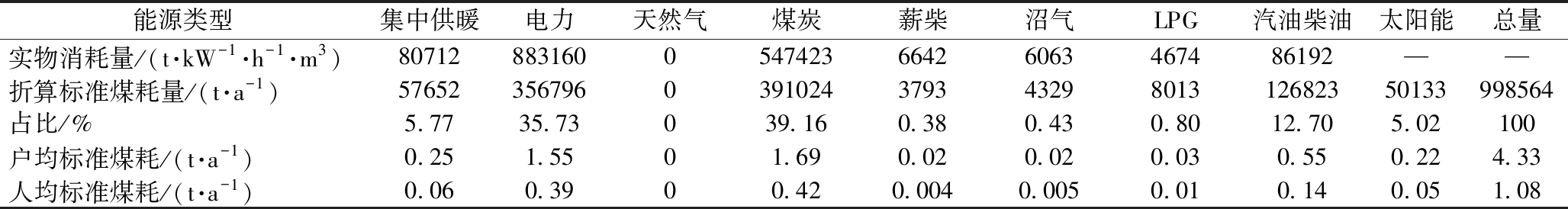

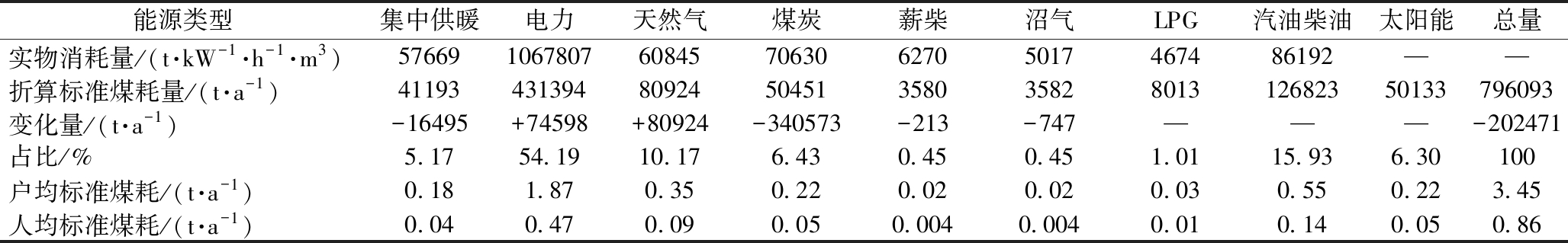

表3与表4为清洁取暖政策实施前、后鹤壁市农村地区的能源结构、年能耗总量、户均和人均年能耗量。可知:在清洁取暖措施实施前,全市农村地区的全年标准煤消耗量约为998564 t,户均及人均年标准煤耗量分别为4.33 t和1.08 t。而清洁取暖政策实施后,全市农村地区年标准煤耗量约为796093 t,较之前能耗总量下降20.27%。户均、人均年标准煤耗量分别降低为3.45,0.86 t,此结果远低于北京市农

表3 鹤壁市农村地区清洁取暖政策实施前能源结构与能耗量

Table 3 Energy structure and consumption of rural area in Hebi before the implementation of cleaner heating policy

能源类型集中供暖电力天然气煤炭薪柴沼气LPG汽油柴油太阳能总量实物消耗量/(t·kW-1·h-1·m3)80712883160054742366426063467486192——折算标准煤耗量/(t·a-1)57652356796039102437934329801312682350133998564占比/%5.7735.73039.160.380.430.8012.705.02100户均标准煤耗/(t·a-1)0.251.5501.690.020.020.030.550.224.33人均标准煤耗/(t·a-1)0.060.3900.420.0040.0050.010.140.051.08

表4 鹤壁市农村地区清洁取暖政策实施后能源结构与能耗量

Table 4 Energy structure and consumption of rural area in Hebi after the implementation of cleaner heating policy

能源类型集中供暖电力天然气煤炭薪柴沼气LPG汽油柴油太阳能总量实物消耗量/(t·kW-1·h-1·m3)576691067807608457063062705017467486192——折算标准煤耗量/(t·a-1)41193431394809245045135803582801312682350133796093变化量/(t·a-1)-16495+74598+80924-340573-213-747———-202471占比/%5.1754.1910.176.430.450.451.0115.936.30100户均标准煤耗/(t·a-1)0.181.870.350.220.020.020.030.550.223.45人均标准煤耗/(t·a-1)0.040.470.090.050.0040.0040.010.140.050.86

村地区人均2.35 t的年标准煤消耗量[25]。清洁取暖政策的实施使农村地区能源消耗总量及人均能耗量显著降低。不仅如此,政策的推行使得全市农村地区的能源结构在两年间迅速转变,传统的煤炭、薪柴等燃料的消耗量大幅降低,电力、天然气、汽油柴油逐步主导了能源结构。“煤改电”、“煤改气”等措施使电取暖成为主要的取暖方式,电力成为首要能耗类型,在全年能耗总量中的占比由之前的35.73%上升至54.19%。同时在清洁取暖政策实施前,本市农村地区尚未接通民用天然气管道,天然气未被农户利用,如今天然气取暖的推行使得天然气消耗量已占全年能耗总量的10.17%。燃煤取暖迅速减少使得年均煤炭消耗量由547423 t降低到70630 t,煤炭消耗在全年能耗总量中的占比也由原来的39.16%下降至6.43%。电力、天然气等清洁能源逐步取代煤炭、薪柴等传统高污染能源,成为全市农村地区能源结构的主要组成。

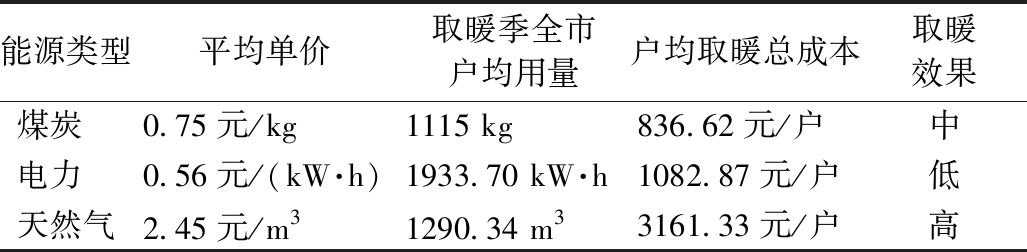

3.3 取暖成本

能源结构的调整影响取暖成本,而成本又反作用于能耗量。将不同取暖方式在整个采暖季的取暖成本调研结果归结于表5。

表5 鹤壁市农村取暖成本

Table 5 Heating cost by new fuel in rural area in Hebi

能源类型平均单价取暖季全市户均用量户均取暖总成本取暖效果煤炭0.75元/kg1115 kg836.62元/户中电力0.56元/(kW·h)1933.70 kW·h1082.87元/户低天然气2.45元/m31290.34 m33161.33元/户高

由表5可知:燃煤取暖的成本相对较低,约836.62元/户;空调等电取暖设备开关可控,受限于较为高昂的电费,用户日平均开启电取暖设备的时间仅为5~6 h,因此电取暖成本未出现大幅度提升,约为1082.87元/户。但农村住宅面积较大,层高较高,在此成本下电取暖的效果并不理想;天然气壁挂炉结合地下埋管的取暖方式效果较好,房屋内受热持续均匀,但成本较高,约为燃煤取暖成本的3.8倍,平均达到3161.33元/户。高昂的取暖成本导致绝大多数农村居民难以承担天然气取暖的费用。

3.4 影响因素分析

将影响本市农村能源结构转型的因素归结为4点,分别为政策因素、区位因素、经济因素和人口因素。

3.4.1 政策因素

政策因素对于能源结构的转型具有强制作用,体现于全镇甚至全县宏观层面。政策的实施往往短时而高效地使一个地区能源结构发生转变。“双替代”清洁取暖、散煤禁用和回收等政策使散煤、薪柴等传统能源的消耗量在短时间内大幅降低,电取暖设备补贴、天然气管道的铺设入户等政策又使电力、天然气等清洁能源的用量大幅提升,能源结构迅速转变。

3.4.2 区位因素

区位因素影响能源的可获取性继而影响居民的用能选择,体现于宏观层面。如本市靠近区县中心的钜桥镇、北阳镇,天然气管道铺设广泛且气源充足,基础设施修建程度高,导致天然气用量相对较高;黄洞乡等地靠近山区,薪柴获取方便,使薪柴依然是能源结构的重要组成部分;鹤壁集镇煤炭储量丰富,在清洁取暖措施前,煤炭一直是本镇的主要能源类型;靠近砖厂的鹿楼乡由于区位优势便于利用工厂余热集中供暖。

3.4.3 经济因素

经济因素是影响能源结构的重要因素,体现于微观家庭层面的区别。调研结果符合“能源阶梯”理论中阐述的高收入家庭倾向于使用电力、天然气等清洁能源的规律,能源转型迅速且人均能耗量较高。针对于农村取暖,“双替代”政策导致整体取暖成本升高,高收入居民为保持良好的取暖效果增加了成本投入,中收入家庭多选择降低取暖效果以保持取暖成本,基于调研结果显示,有20.2%的低收入家庭无法承担较高的电取暖、天然气取暖费用而选择冬季不取暖。

3.4.4 人口因素

人口因素对能源结构的影响体现于微观家庭层面,包括年龄结构、常住人口数量、受教育水平和男女比例等。由于外出打工及上学,农村常住人口较少,且青壮年比例较低,被调查人群中40岁的占85%。结果显示,家庭人口越多、教育水平越高、人口年龄结构越低,更倾向于使用电取暖和天然气取暖,家庭能源结构的转型速度更快。

4 结论和讨论

1)清洁取暖政策实施后,农村地区年标准煤耗总量796093 t,较之前下降20.27%,户均与人均年标准煤耗量分别降至3.45,0.86 t。电力、汽油柴油和天然气成为主导能源,分别占全年能耗总量的54.19%、15.93%和10.17%,电取暖、天然气取暖取代传统的燃煤取暖,煤炭和薪柴消耗量分别下降87.10%、5.62%,仅占能耗总量的6.43%和0.45%。煤炭、薪柴等一次能源被电力、天然气等清洁能源所迅速替代,农村能源结构显著转变。在未来,电力及油品消耗量将持续增加,煤炭、薪柴进一步降低,天然气消耗量不会出现大幅度变化,太阳能等清洁能源使用率逐步提升。

2)鹤壁市农村地区能源结构转型的根本因素是环境政策的驱动,此案例丰富了能源替代理论。本市农村绝大多数居民尚未达到大规模使用先进能源的经济水平,但“煤改电”、“煤改气”政策的驱动使得电力、天然气成为农村地区主要的能源消费类型,短期而高效的完成了转型能源向先进能源的替代。政策的强制作用可迅速改变农村能源结构,但能否长期维持取决于居民的经济状况,若无法继续承担先进能源较高的成本,也许造成能源结构的退化或生活质量的下降。

3)政策、区位、经济、人口是影响农村能源结构转型的主要因素。政策与区位因素在乡镇宏观层面影响整个区域居民的能源选择。经济、人口因素则在微观家庭层面体现能源结构的区别,收入增加、人口增多、年龄结构降低、受教育程度提高将正向推动农村能源转型。清洁取暖政策的制定应综合考虑多方面因素,在保证北方农村居民取暖质量的基础上优化能源结构,达到节能减排的目标。

[1] 国家统计局. 2018中国统计年鉴[M]. 中国统计出版社,2018, 31-32.

[2] 张彩庆,龚运. 农村最优能源消费结构及测算方法研究——以京津冀地区为例[J]. 江苏农业科学, 2018, 46(16):359-362.

[3] 石祖梁,李想,王飞,等. 我国东北地区农村生活能源消费结构与变化趋势分析[J]. 中国农业资源与区划, 2017, 38(8):122-127.

[4] 郑顺安,李想,石祖梁,等. 我国西北平原区农村生活能源消费和供需结构分析[J].中国农业资源与区划, 2017, 38(10):112-120.

[5] 董梅,徐璋勇. 农村家庭能源消费结构及影响因素分析:以陕西省1303户农村家庭调查为例[J]. 农林经济管理学报, 2018, 17(1):45-53.

[6] 王效华. 江苏农村家庭能源消费研究[J]. 中国农学通报, 2012, 28(26):196-200.

[7] 贺普春,张红丽. 四川地区农村居民冬季用能调查研究[J]. 建筑热能通风空调, 2018, 37(11):84-87.

[8] 殷帅,纪博雅,袁闪闪,等. 北方地区清洁取暖试点城市政策实施研究[J]. 建筑科学, 2018, 34(12):6-12.

[9] 解洪兴,李连飞,杨晓航. 清洁取暖与雾霾治理[J]. 世界环境, 2018(1):21-23.

[10] Barnes D F, van der Plas R, Floor W. Tackling the rural energy problem in developing countries[J]. Finance & Development, 1997, 2.

[11] Martins J. The impact of the use of energy sources on the quality of life of poor communities[J]. Social Indicators Research, 2005,72(3):373-402.

[12] 魏楚,韩晓. 中国农村家庭能源消费结构:基于Meta方法的研究[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2018, 18(6):23-35.

[13] Campbell B M, Vermeulen S J, Mangono J J. The energy transition in action: urban domestic fuel choices in a changing Zimbabwe. Energy Policy,2003,31(6):553-562.

[14] Heltberg R. Fuel switching: evidence from eight developing countries[J]. Energy Economics, 2004, 26(5): 869-887.

[15] Masera O R, Saatkamp B D, Kammen D M. From linear fuel switching to multiple cooking strategies: a Critique and alternative to the energy ladder model[J]. World Development, 2000,28(12):2083-2103.

[16] Wickramasinghe A. Energy access and transition to cleaner cooking fuels and technologies in Sri Lanka: Issues and policy limitations[J]. Energy Policy, 2011, 39(12):7567-7574.

[17] Maconachie R, Tanko A, Zakariya M. Descending the energy ladder? Oil price shocks and domestic fuel choices in Kano, Nigeria. Land Use Policy[J]. 2009, 26(4):0-1099.

[18] Dovie D B K, Witkowski E T F, Shackleton C M. The fuelwood crisis in Southern Africa, relating fuelwood use to livelihoods in a rural village[J]. Geo Journal, 2004, 60(2):123-133.

[19] 白祖云. 昭通市农村能源利用现状及消耗结构研究[J]. 林业调查规划, 2018, 43(4):186-189.

[20] Hosier R H, Dowd J. Household fuel choice in Zimbabwe: an empirical test of the energy ladder hypothesis[J]. Resources & Energy, 1987, 9(4):347-361.

[21] Broadstock D C, Li J, Zhang D. Efficiency snakes and energy ladders: a (meta-)frontier demand analysis of electricity consumption efficiency in Chinese households[J]. Energy Policy, 2016, 91:383-396.

[22] Pundo M O, Fraser G C. Multinomial logit analysis of household cooking fuel choice in rural Kenya: the case of Kisumu district[J]. Agrekon, 2006, 45(1):24-37.

[23] Wang R, Jiang Z J. 2017. Energy consumption in China’s rural areas: a study based on the village energy survey[J]. Journal of Cleaner Production, 143:452-461.

[24] Heltberg R. Factors determining household fuel choice in Guatemala[J]. Environment & Development Economics, 2005, 10(3):337-361.

[25] 刘中良,杨鹏宇,赵丽媛. 北京农村能源发展的分析与思考[J]. 太原理工大学学报, 2010, 41(5): 466-469.