0 引 言

Cu是水体中最常见的重金属污染物之一,来源广泛,常以离子或其络合物形式存在于水体中。大量Cu进入水体会抑制有氧生化反应的进行,使得水体发臭,恶化水质,且Cu无法被微生物分解,易于在水体生物食物链中富集放大,在特定条件下可转化为毒性更大的金属有机化合物,危害人体以及水生生物健康[1-4]。长江口是一个受潮汐以及河流多重作用控制的系统,其水动力条件以及水环境状况十分复杂,水体中重金属的迁移转化机理尚未确定。长江口水体中的Cu一般以溶解态、悬浮态、沉积态的形式存在,输入至水体的Cu被悬浮物吸附沉降至沉积物中,而沉积物中的Cu可再次通过物理、化学等作用重新释放到水体中,使得上覆水中的Cu含量较不稳定[5-8]。近几十年来,由于长江流域地区大量的工业废水排放,使水体中Cu浓度明显增大,加剧了Cu的不稳定现象。因此,在长江口水域对重金属Cu进行长期监测具有必要性和重要性,同时,开展长江口水域重金属Cu的演变特征及规律的研究具有重要意义[9-13]。

许多学者对长江口生态环境展开了多方面的研究。王百顺等[14]对1984—2000年长江口海域重金属浓度进行了长时段的监测,结果表明Cu浓度基本稳定,但有增加趋势。李磊等[15]重点选择春、夏季对长江口重金属浓度进行监测,发现Cu是污染最严重的重金属之一,且夏季浓度比冬季浓度高。康勤书等[16]对长江口滩涂湿地重金属的分布进行研究,数据显示Cu含量分布一般规律为在高潮滩分布最多,其次是中潮滩,低潮滩最少。车越等[17]在探究长江口南支重金属分布时,得出沉积物中Cu含量大于水相。许昆灿等[18]系统分析了长江口Cu等重金属含量与各环境要素的关系。这些学者成果为研究长江口水质演变规律提供了重要参考,但缺乏对特定重金属因子在连续时段内的演变趋势进行分区研究。故本文基于长江口2004—2016近10年徐六泾、启东港、东风西沙水源地、石洞口、南港、北港6个水域上覆水中溶解态的Cu监测数据,运用R/S与Mann-Kendall分析法,定量分析近10年长江口水域中Cu的演变趋势。

1 研究区域及监测点分布

长江口是长江在东海入海口的一段水域,是世界上最大的入海口之一。从江苏江阴鹅鼻嘴起,到入海口的鸡骨礁止,长约232 km。长江口平面呈喇叭形,窄口端江面宽度为5.8 km,宽口江面宽度为90 km。徐六泾以下河槽有分汊,徐六泾以下被崇明岛分成南支和北支,南支后被横沙岛和长兴岛分为南、北两港,南港又由九沙分为南、北两槽,使长江形成4个入海通道[19]。由于长江口的特殊位置,排入其中的污染物会受到径流和潮流两股巨大的动力,以及水中携带的泥沙颗粒等多方面因素所影响[20]。

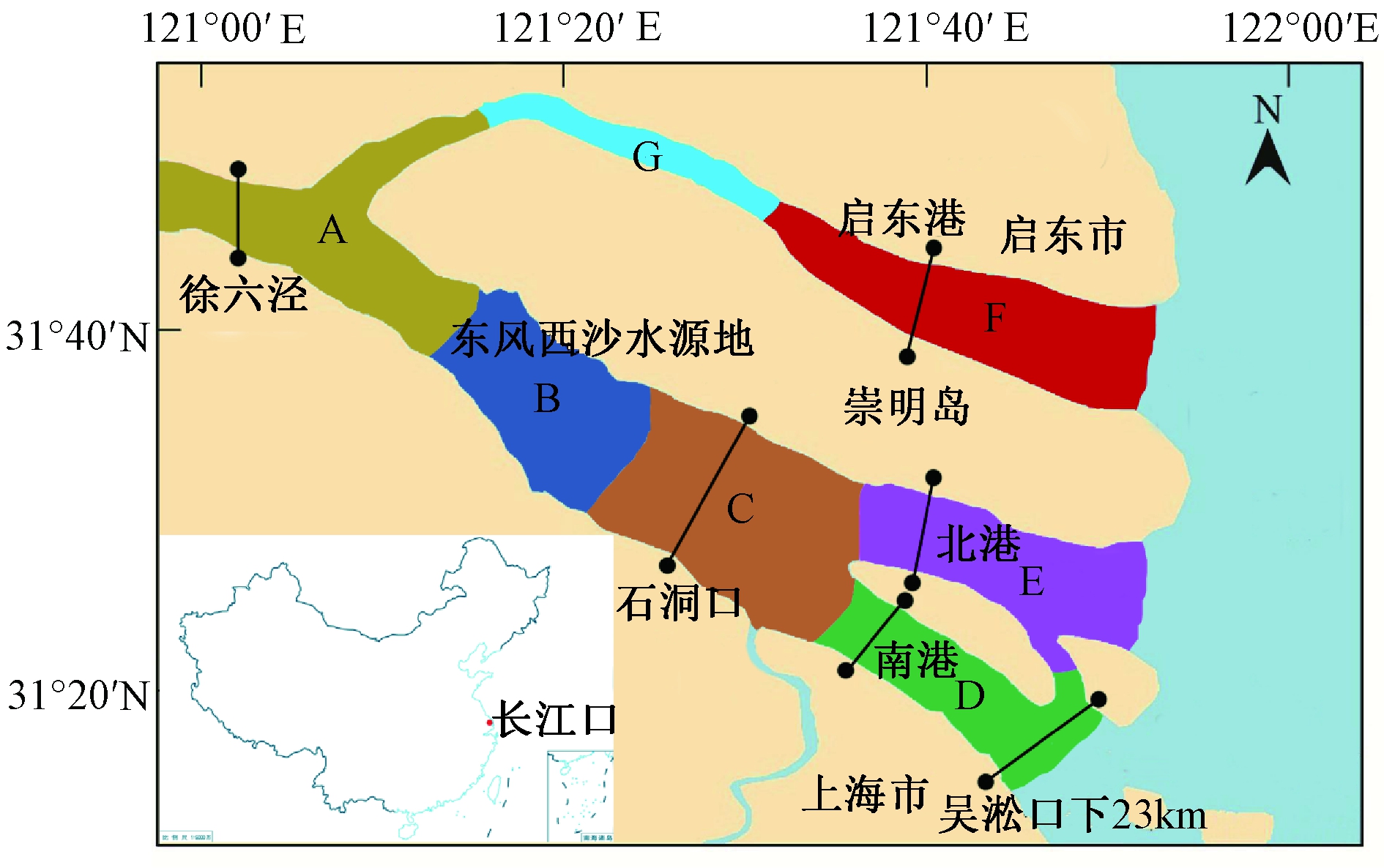

本文将长江口分为6个水域(图1),分别为A区徐六泾、B区东风西沙水库区、C区石洞口、D区南港、E区北港和F区启东港。2004—2016年对长江口水域设6个监测站位(徐六泾断面、启东港断面、北港断面、南港断面、石洞口断面、吴淞口下23 km断面)对重金属(铜、铅、汞)实施常规监测。监测点位按以下原则布置:根据水面的宽度确定断面上的采样垂线,再根据采样垂线的深度决定采样点的位置和数目,采样频率为1月1次,每年采样576份。样品采集以及具体分析方法按照GB 17378—1998《海洋监测规范》[21]。

![]()

![]() 长江水文水资源委员会水质监测断面。

长江水文水资源委员会水质监测断面。

图1 长江口研究水域及监测点位分布

Fig.1 Map of the Yangtze River estuary research areas and monitoring points’ distribution

2 研究方法

首先分析6个水域内上覆水中Cu浓度在2004—2016年近10年的总体演变特征,基于初步分析结果,进一步运用Mann-Kendall法和R/S分析法分析Cu因子的演变趋势以及预测Cu因子未来的趋势特征。

2.1 Mann-Kendall法

Mann-Kendall法[22-28]能很好地揭示时间序列的趋势变化。Mann-Kendall检验法原理为: Xt(t=1, 2,…)为一时间序列,先确定其序列的对偶数(Xi<Xj,i,j=1,2,…)的个数p,再确定Var(f)和U,计算如式(1)—(2)所示:

![]()

(1)

![]()

(2)

![]()

(3)

式中:f为构造的统计变量;Var(f)为方差;U系列为标准正态分布,是按时间序列xt顺序x1,x2,…,xn计算得出的统计量序列。如果U>0时,表明有上升趋势; U<0,表明有下降趋势。当|U|>U0.05/2=1.96时, 表示序列趋势变化显著。

2.2 R/S分析法

R/S分析法,也称为重标极差分析法(rescaled range analysis),通常用于分析时间序列的分形特征和长期记忆过程,最初由英国水文学家赫斯特(Hurst,1951)在研究尼罗河水坝工程时提出,后经过Mandelbrot(1972,1975),Mandelbrot、Wallis(1969),Lo(1991)等多人的努力逐步得以完善[22-24,29-32]。方法计算原理如下: 1)给定某一长度的时间序列样本及其对应子序列;2)计算某一子序列的样本均值和样本标准差;3)计算子序列的离差,求和;4)计算子序列的极差;5)计算各子序列的重标极差;6)由Hurst指数的经验公式计算其Hurst指数;7)重复上述步骤1)—6),可以得到不同的重标极差值,绘制散点图,采用线性回归分析法,得到的直线斜率即为Hurst指数H。

H为R/S分析法的1个有效统计量(0≤H≤1)。由H对趋势性成分的强弱进行判断[31]。当H=0.5时,说明时间序列为独立同分布的随即序列,即现在的变化对未来每月影响;当0≤H<0.5时,表明该过程具有反持续性,未来变化将与过去总体趋势相反,H越近0,反持续性越强;当0.5<H≤1时,时间序列具有长程依赖性,即未来与过去具有相同的变化趋势,H越接近1,持续性越强。

3 结果分析

3.1 长江口上覆水Cu时空分布情况

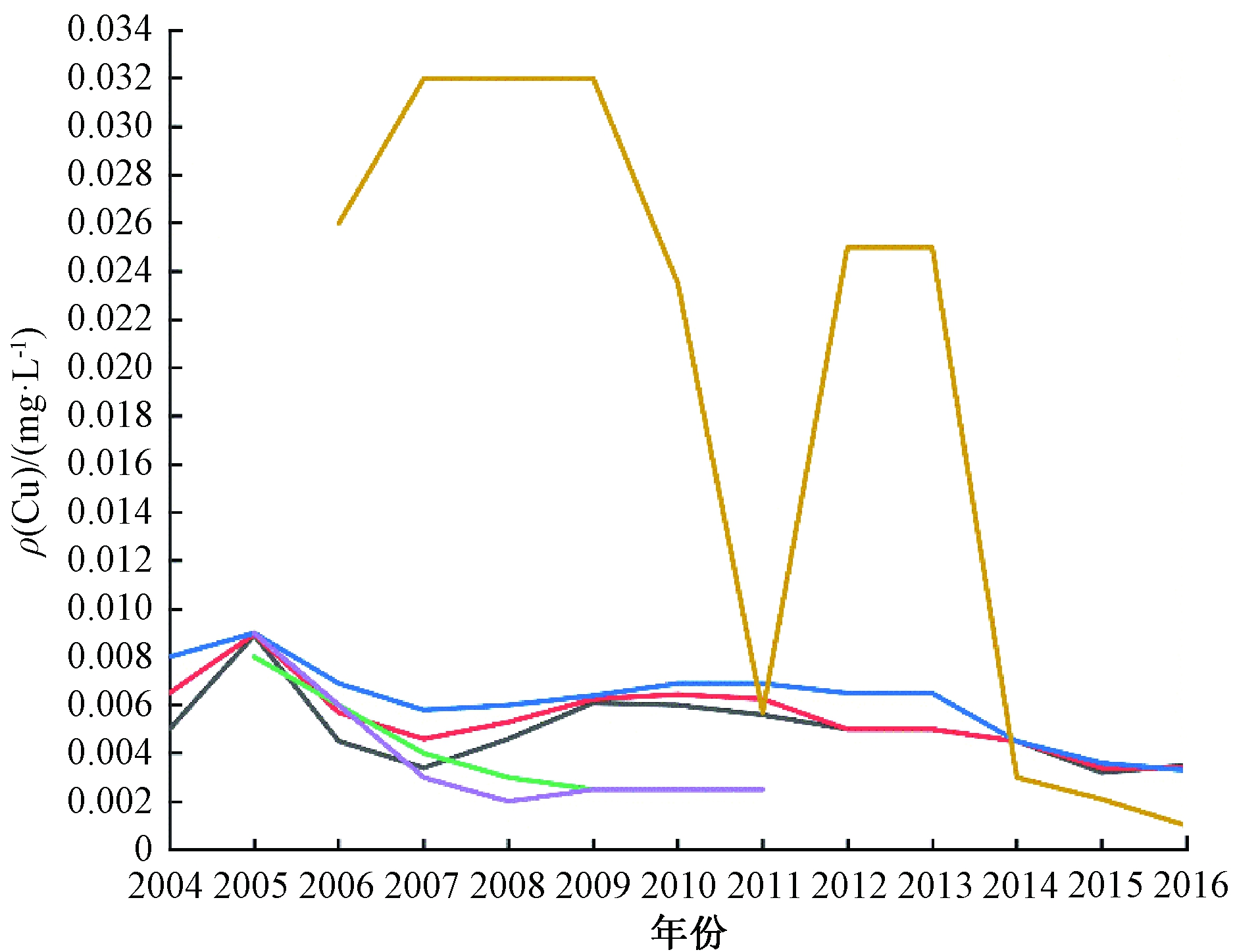

图2为长江口水域重金属Cu在2004—2016年的监测数据。可知:从时间上看,同属长江口南支水域的A、B、C区的Cu浓度随时间变化的规律基本一致,A、B、C 3个区域Cu浓度的平均值分别为0.005,0.005,0.006 mg/L,在研究年限内经历了2次升降,2004—2007年为第1次升降时段,在2005年达到第1次峰值,2008—2016年为第2次升降时段,在2009年达到第2次峰值,在此之后浓度稳步下降,最终稳定在0.0033 mg/L左右;南支下游被汊道分成的D区和E区的Cu浓度呈现同步变化趋势,却与上游水域有显著差异,研究年限内的ρ(Cu)平均值均为0.004 mg/L,从2005年开始,ρ(Cu)逐渐降低并在2008年后稳定在0.0025 mg/L水平。而处于长江口北支的F区ρ(Cu)则表现出与南支截然不同的演变规律,变化幅度较大,Cu浓度处于较高水平,2006—2016年的平均值为0.0189 mg/L,约是南支各水域的3倍;在2010年前,F区ρ(Cu)处于较高水平,由2006年的0.032 mg/L下降至2016年的0.001 mg/L,相差0.031 mg/L,在2014年后逐步降低,并稳定至0.001 mg/L的低水平。

![]() A;

A; ![]() B;

B; ![]() C;

C; ![]() D;

D; ![]() E;

E; ![]() F。

F。

图2 长江口水域重金属Cu监测数据

Fig.2 Cu monitoring data in the waters of the Yangtze River estuary

2004—2006年,6个水域的Cu浓度在研究年限内总体呈下降趋势,最终均维持在<0.004 mg/L的低水平,重金属污染得到有效控制,这与上海市政府于2000年前后的长江口水质整治政策以及工业排污控制工作相关。因为Cu具有一般重金属的沉积特性,使得上覆水中Cu的迁移具有一定的滞后性,当Cu输入量得到有效控制时,Cu浓度会从较高水平逐渐降低,并稳定在较低水平。对比国内典型河口区域(黄河口、珠江口)可以发现,长江口区域的上覆水中溶解态Cu浓度排第2,仅次于黄河口。长江作为中国第一大河,携带大量的泥沙于长江口排出,而泥沙等悬浮物会吸附一定量重金属,在一定条件下会解吸转化成溶解态重金属[33]。而长江口的含沙量较黄河口低,比珠江口要高,这可以在一定程度上解释长江口上覆水Cu浓度位于第2位的原因。

从空间上看,由于崇明岛与长兴岛的存在,形成了汊道,长江口分成了北支和南支,南支入海口又被分成了北港和南港,水流经过这些汊道时会改变其原本水动力条件,因此沿河口向外6个研究水域可分成3类水域(A、B、C第1类,D、E第2类,F第3类),呈现出3种不同的Cu浓度演变特征;与大多数的流域河口情况相同,由于Cu易受Fe-Mn氧化物和有机物的影响而沉降到底层沉积物中,使其不能有效地向远岸运输,因此长江口上覆水中Cu的浓度呈河口向外海递减的趋势,但由于上覆水中重金属浓度较低,因此趋势并不十分明显,这一趋势可以通过研究悬浮物中的Cu的演变特征来验证:王洪波[34]在探究长江口颗粒态重金属分布特征中发现,在空间上,颗粒态Cu呈带状分布,由口内向外,经南槽北槽汊道浓度逐渐降低,这一结果可间接证实本研究上覆水Cu的空间分布特征。

3.2 Mann-Kendall法分析结果

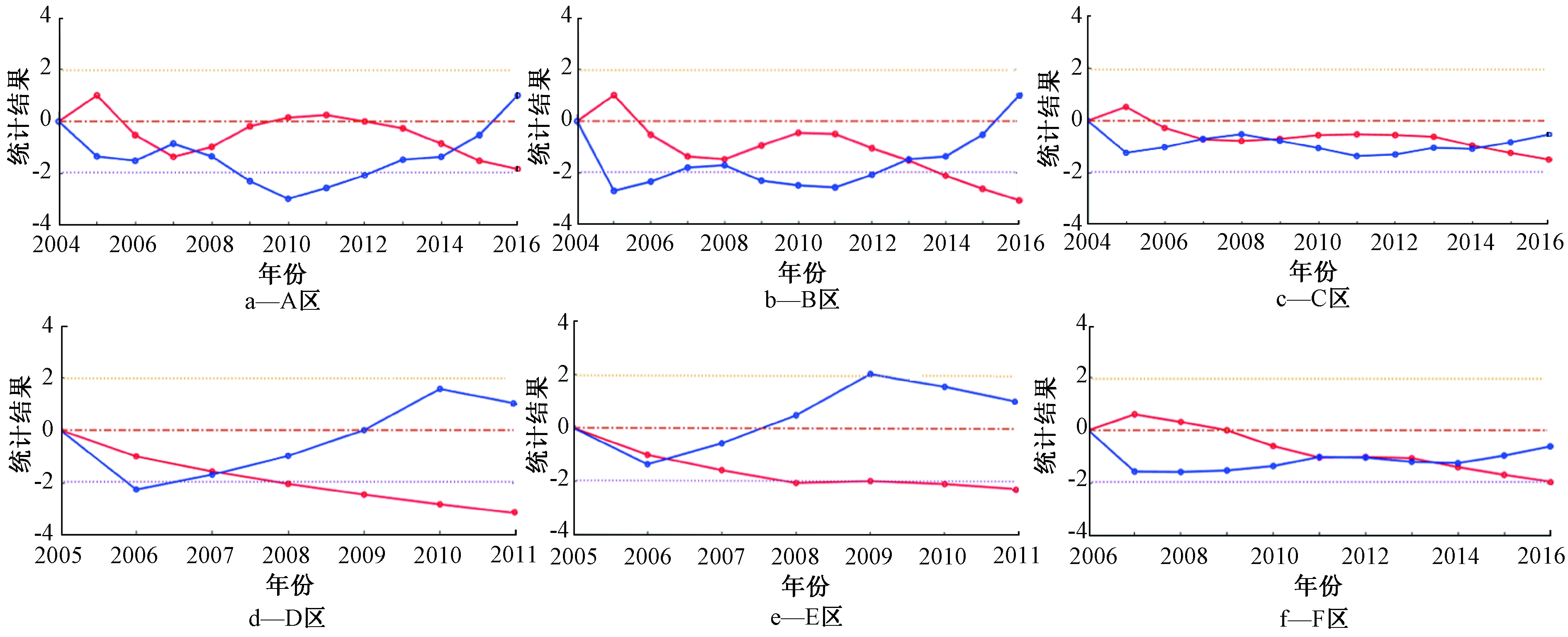

水体中影响Cu含量的因素有很多,主要受水动力条件和人类活动所影响。长江口6个水域重金属Cu含量的年际变化图总体上直观显示了Cu的演变情况,为进一步揭示6个水域重金属Cu序列的变化趋势,运用Mann-Kendall法检验Cu在时间序列上是否存在上升与下降的趋势。取置信水平α=0.05,查正态分布表的临界值为1.96,结果如图3所示。

![]() —UF统计量;

—UF统计量; ![]() —UB统计量; ……0.05显著水平。

—UB统计量; ……0.05显著水平。

图3 长江口水域Cu因子的Mann-Kendall分析结果

Fig.3 Mann-Kendall analysis results of Cu factor in the waters of the Yangtze River estuary

由图3中Mann-Kendall检验结果可以看出:A区在2004—2005年和2010—2012年的UF>0,说明在此时间段Cu浓度呈上升趋势,其余年份UF<0,处于下降趋势,在所有年份均满足︱UF︱<1.96,即变化较平缓,趋势不显著,说明A区徐六泾Cu浓度处于波动状态,变化趋势较不稳定。B区和C区Cu浓度的变化趋势几乎相同,2004—2006年的UF>0,2007—2016年的UF<0,即在2004—2006年呈上升趋势,此后一直呈下降趋势。同样,所有年份的︱UF︱<1.96,同样无显著变化趋势。而D区和E区所有年份的UF<0,且︱UF︱<1.96,即在2006—2011年Cu浓度呈持续平缓下降状态。而F区Cu浓度的变化趋势与B区和C区类似,2006—2008年的UF>0,2009—2016年的UF≤0,即在2006—2008年Cu浓度呈缓慢上升趋势,2008年后一直呈缓慢下降趋势。

分析结果表明,A区的Cu浓度处于波动状态,先后呈现2次先上升后下降的趋势,而其余5个区域在时间序列上都呈先上升后下降的趋势。但总体而言,6个区域的Cu浓度在研究年份内都呈逐渐下降趋势。本研究所运用的Mann-Kendall趋势分析法是根据年际间的差异分析的,某一年的分析结果由相邻年份的数据决定,而由于A区是长江口的起点水域,其位置十分特殊,径流与海水侵蚀的双重作用十分强烈,水文水动力条件频繁改变,进而导致该区域的理化性质年际间存在较大差异,相比之下,其余区域受这方面的影响较小。

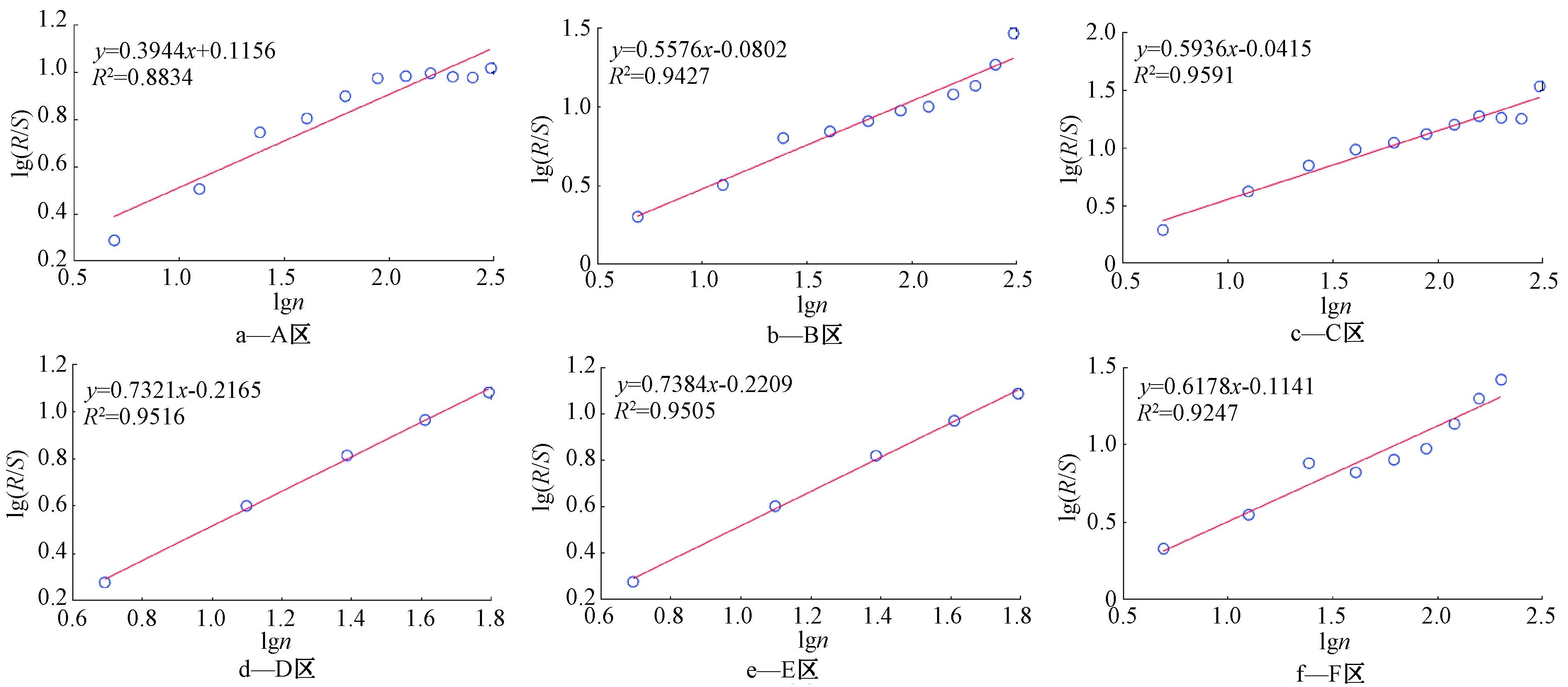

3.3 R/S法分析结果

为进一步地预测6个水域Cu时间序列变化趋势,加以 R/S分析法计算序列的H指数,以各水域的Cu浓度的年际检测值进行分析。采用matlab实现![]() 和lgn的计算,并绘制

和lgn的计算,并绘制![]() 和lgn的散点图和拟合曲线,结果如图4所示。

和lgn的散点图和拟合曲线,结果如图4所示。

由图4可知:A区—F区水域Cu时间序列的H指数分别为0.3944,0.5576,0.5936,0.7321,0.7384,0.6178,其中只有A区徐六泾水域的Cu序列H指数<0.5。结合Mann-Kendall分析图,可大致预测徐六泾水域的Cu浓度在未来不再呈稳步下降趋势,而呈轻微上升趋势;其余水域的Cu浓度未来均保持稳定,呈轻微下降趋势。由于A区中Cu浓度已处于较低水平,一定程度的增幅属正常现象。同时,Cu属于沉积型元素,因此其向外迁移的速度较慢,而且A区处于长江口的起点,水文水动力条件频繁变化,较为复杂,导致影响Cu迁移转化的因子不稳定,从而使Cu的三态(溶解态、悬浮态、沉积态)在迁移转化过程中,加强了向上覆水方向的转化,因此在短期内可能出现Cu浓度轻微上升的趋势[33-35]。

![]() 计算值; ——拟合结果。

计算值; ——拟合结果。

图4 长江口水域Cu因子的R/S分析结果

Fig.4 R/S analysis results of Cu factor in the waters of the Yangtze River estuary

4 结 论

基于A—F区6个研究水域的监测数据,以及利用Mann-Kendall检验分析6个水域Cu浓度的变化趋势与R/S分析法预测Cu浓度的未来走向,对各水域间的结果进行对比,结论如下:1)总体上近10年间6个研究水域,从ρ(Cu)>0.008 mg/L的较高水平逐步下降,尤其在2006年后下降显著,最终在2014年后稳定在<0.004 mg/L的较低水平,这是因为Cu的沉积特性决定了其迁移转化的滞后性,当Cu排放量不超过水体的自净容量时,即工业废水排放得到严格管控后,Cu浓度将逐渐降低并保持稳定。由此可知,在长江口各水域Cu浓度逐步下降并稳定的情况下,保证正常的控污和水质监测工作,是重金属Cu浓度日后维持在低水平的前提。2)在R/S分析法分析中,A区徐六泾水域Cu序列的H指数<0.5,表明Cu浓度在未来可能会再次上升,但由于A区中Cu浓度已是较低水平,并且该水域理化条件变化频繁,短期内浓度的轻微上升是正常的现象,建议加强管控周边城市的废水排放以及关注Cu含量的监测结果,保证其在正常范围内波动。3)Cu浓度的演变受到多方面因素的影响(水文水动力条件、悬浮颗粒物、盐度、pH等),导致Cu随着水流的稀释迁移过程以及其在溶解态、悬浮态、沉积态之间的转化过程十分复杂。因此,在关注重金属输入的同时,也应关注其他因素的改变对Cu迁移转化的影响。

本文仅从宏观尺度上讨论了长江口上覆水中Cu的演变特征,为进一步确定其迁移转化的机理,后续应开展多方面因素与Cu之间的相关研究。

[1] 张宝强.我国重金属污染物的分布特征及来源分析[J].中国金属通报,2019(5):241-242.

[2] 徐佳艳,张奎,谌志新.含铜废液处置及回收工艺综述[J].资源节约与环保,2019(1):72-73,75.

[3] 黄万抚,胡昌顺,曹明帅,等.难处理含铜废水处理技术研究[J].应用化工,2018,47(10):2248-2253.

[4] 李想,吴雅琴,张高旗,等.含铜废水治理及资源化利用技术新进展[J].环境科学与技术,2018,41(8):34-40,86.

[5] 何佳,时迪,王贝贝,等.10种典型重金属在八大流域的生态风险及水质标准评价[J].中国环境科学,2019,39(7):2970-2982.

[6] Yin S, Feng C H, Li Y Y, et al. Heavy metal pollution in the surface water of the Yangtze Estuary: a 5-year follow-up study[J]. Chemosphere, 2015, 138: 718-725.

[7] Yao Q Z, Wang X J, Jian H M, et al. Behavior of suspended particles in the Changjiang Estuary: size distribution and trace metal contamination[J]. Marine Pollution Bulletin, 2016, 103(1/2): 159-167.

[8] Feng C H, Guo X Y, Yin S, et al. Heavy metal partitioning of suspended particulate matter water and sediment water in the Yangtze Estuary[J]. Chemosphere, 2017, 185: 717-725.

[9] Su Y N, Wu Y H, Xu W, et al. Contribution of the upper river, the estuarine region, and the adjacent sea to the heavy metal pollution in the Yangtze Estuary[J]. Chemosphere, 2016, 155: 564-572.

[10] Yang M, Ray K, Chen Z Y. Historical changes in heavy metals in the Yangtze Estuary, China[J]. Environmental Geology, 2004, 46:857-864.

[11] Li X, Wang Y, Li B H, et al. Distribution and speciation of heavy metals in surface sediments from the Yangtze estuary and coastal areas[J]. Environmental Earth Sciences, 2013, 69(5):1537-1547.

[12] Lu J M, Yuan F Q, Zhang F Y, et al. The study on heavy metal distribution in the sediment of middle tidal flat in Yangtze Estuary, China[J]. Environmental Earth Sciences, 2016, 75:557.

[13] Chen Z Y, Kostaschuk R, Yang M. Heavy metals on tidal flats in the Yangtze Estuary, China[J]. Environmental Geology, 2001, 40(6):742-749.

[14] 王百顺,刘阿成,陈忠阳.1984—2000年长江口海域水质重金属浓度分布变化[J].海洋通报,2003,22(2):32-38.

[15] 李磊,平仙隐,沈新强.春、夏季长江口溶解态重金属的时空分布特征及其污染评价[J].浙江大学学报(理学版),2011,385(5):541-549.

[16] 康勤书,周菊珍,吴莹,等.长江口滩涂湿地重金属的分布格局和研究现状[J].海洋环境科学,2003,22(3):44-47.

[17] 车越,何青,林卫青.长江口南支重金属分布研究[J].上海环境科学,2002,21(4):220-223,259.

[18] 许昆灿,黄水龙,吴丽卿.长江口沉积物中重金属的含量分布及其与环境因素的关系[J].海洋学报(中文版),1982,4(4):440-449.

[19] 王丽萍,周晓蔚,郑丙辉,等.长江口及毗邻海域沉积物生态环境质量评价[J].生态学报,2008,28(5):2191-2198.

[20] 余卫鸿,蒋海涛,韩润平.长江口水质现状及大型水利工程对长江口水质的影响[J].甘肃科技,2007,23(3):11-14.

[21] 国家质量技术监督局. 海洋监测规范: GB 17378.4—1998[S]. 北京:中国标准出版社, 1999.

[22] 杨金艳,赵超,刘光生,等.基于Mann-Kendall和R/S法的水文序列变化趋势分析:以苏州市为例[J].水利水电技术,2017,48(2):27-30,137.

[23] 韩飞,王华,赵义君,等.基于Mann-Kendall法和R/S分析法的星子站氨氮、总磷变化趋势分析[J].山东化工,2019,48(11):176-181.

[24] 齐欢.R/S和Mann-Kendall法在济南市地下水管理模型中的应用[J].中国农村水利水电,2019(8):20-25.

[25] 陈勇.基于Mann-Kendall检验的枫树坝水库径流变化趋势及突变分析[J].科技经济导刊,2019,27(12):36-37.

[26] 黄玥,黄志霖,肖文发,等.基于Mann-Kendall法的三峡库区长江干流入出库断面水质变化趋势分析[J].长江流域资源与环境,2019,28(4):950-961.

[27] 王小杰,姜仁贵,解建仓,等.基于分形和R/S分析的渭河干流径流变化特征研究[J].水利水运工程学报,2019(1):102-108.

[28] 张燕,隋传国,张瑞瑾,等.基于Mann-Kendall法的中国海洋环境质量变化趋势分析[J].环境污染与防治,2019,41(2):201-205.

[29] 陈建龙,刘永峰,钱鞠,等.R/S分析法与GM(1,1)灰色模型相结合的鸳鸯池水库入库径流量预测[J].水资源与水工程学报,2018,29(5):148-153,158.

[30] 魏建强,李仲勤.R/S分析法在桥梁沉降趋势分析中的应用[J].测绘地理信息,2019,44(4):39-41.

[31] 陈江峰,龚书浩,李迎超.基于R/S分析的阿坝藏族羌族自治州年降雨量定量预测[J].中国水土保持,2019(7):30-33.

[32] 鲁颖,毕硕本,刘爱利,等.清代珠江流域旱涝灾害变化特征与R/S分析[J].西南师范大学学报(自然科学版),2019,44(4):64-70.

[33] 张晓琳. 长江口、黄河口及邻近海域重金属的分布特征及影响因素研究[D].青岛:中国海洋大学,2013:18-23.

[34] 王洪波. 长江口颗粒态金属元素分布特征及其影响因素的探究[D].上海:华东师范大学,2017:27-38.

[35] 张亚南. 黄河口、长江口、珠江口及其邻近海域重金属的河口过程和沉积物污染风险评价[D].厦门:国家海洋局第三海洋研究所,2013:19-21,40.